Она вошла в историю под названием ГКЧП по названию органа, который создали путчисты — Государственный комитет по чрезвычайному положению. Историк и политолог Султан Акимбеков в авторской колонке на Tengrinews.kz вспоминает те события и объясняет, почему они, собственно, привели к фактическому разрушению бюрократической вертикали власти в СССР и завершению истории этого государства. А также размышляет о позиции руководства Казахстана по отношению к путчу и последствиях для страны.

Официальный распад СССР через несколько месяцев в декабре 1991 года был только оформлением уже свершившегося факта.

При этом надо всегда учитывать, что это сегодня мы называем события 19-21 августа путчем и неудавшейся попыткой переворота. Если бы он удался, то его называли бы по-другому. В истории, как известно, неудавшийся переворот называют путчем или мятежом, а удавшийся, соответственно, революцией или спасением от какой-то угрозы.

Вот и путчисты 19 августа 1991 года фактически пытались спасти СССР, который неумолимо разваливался в условиях либерализации, начатой генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым.

Вернее, конечно, то, что они хотели спасти не сам СССР, а его военно-политическую систему, в то время как их оппоненты из окружения Горбачёва считали, что у этой модели нет будущего и стремились к реформам. При этом они не были либералами, за редким исключением. Они были прагматиками, которые полагали, что нужно реформировать весьма неэффективную экономическую и политическую системы и таким образом придать СССР новый импульс для развития.

Собственно, насчёт неэффективности тогда особых вопросов ни у кого не было. Население наблюдало это в повседневной жизни, в то время как осведомлённые люди во власти знали, что военные расходы чрезмерны, а военно-промышленный комплекс и армия отказывались их сокращать. В СССР до самого его конца производили тысячи танков и всего прочего, потому что нужно было обеспечить работу всем предприятиям ВПК и занятость миллионам работников.

Падение цен на нефть после 1985 года, тогда Саудовская Аравия выбросила её на рынок в огромных объемах, оставило СССР без валюты для импорта оборудования и самое главное — без продовольствия.

Кроме того, в СССР продолжали тратить много на имперскую политику: поддержку самых разных государств по всему миру и не только из социалистического лагеря.

Во внутренней политике неэффективность плановой экономики привела к острейшему дефициту, который покрывался импортом. К тому же к 1991 году сказался негативный эффект либеральных реформ в экономике — ослабление плановой системы привело к росту денежной массы и инфляции, а также разрыву существовавших ранее производственных цепочек.

Дефицит, очереди — типичное фото для конца 1980-х в СССР. Фото из открытых источников

Дефицит, очереди — типичное фото для конца 1980-х в СССР. Фото из открытых источников

Это были реформы сверху. Горбачёв и его сторонники считали, что можно реформировать плановую экономику и одновременно создать систему самоуправления на всех уровнях. Но при этом они хотели сохранить бюрократическую вертикаль власти в лице партийной и хозяйственной номенклатуры, которая, собственно, организовала бы и возглавила реформы.

Однако если однажды начать либеральные реформы, то очень трудно бывает остановиться. Дело в том, что любая либерализация в весьма жёсткой военно-политической системе приводит к высвобождению всех тех противоречий, которые ранее в ней находились под давлением государственной власти.

Одновременно происходит кризис жёсткой бюрократической вертикали управления, которая отличается негибкостью и отсутствием эффективности.

В то же время в СССР просто не было институтов самоуправления, которые были типичны для жёстких политических режимов в Европе — в Испании, Португалии, Греции. При их падении в последние десятилетия XX века на смену как раз и пришли такие институты. Потому что исторически в любой европейской стране, как минимум, всегда есть городское самоуправление.

Соответственно, в Испании, Португалии и Греции было сравнительно несложно восстановить функционирование самоуправления на всех уровнях, которое всегда находится в основе любой демократии.

В СССР полагали, что либерализация сама по себе создаст институты, даже если их до этого не существовало. Парадокс здесь заключается в том, что в истории России уже был прецедент с попыткой либерализации в 1917 году. Тогда вся энергия политически активной части общества была направлена на подготовку к Учредительному собранию, которое и должно было определить характер новой демократической власти.

Советский плакат: к XXVII съезду КПСС

Советский плакат: к XXVII съезду КПСС

При этом их попытки создать местное самоуправление наталкивались на сопротивление местных общин — в основном крестьян. Последние предпочитали общинные формы самоорганизации и лучше всего им соответствовали Советы народных депутатов.

Крестьяне и близкие к ним городские рабочие более комфортно чувствовали себя именно в Советах. Они не хотели самоуправления европейского образца по территориальному принципу. Поэтому в 1917 и особенно в 1918 году шло жёсткое противостояние в различных городах и губерниях между либеральной частью общества, в основном — молодёжью, поддерживающей земское самоуправление по территориальному принципу и крестьянскими общинами, которые выступали под флагом Советов.

В 1991 году крестьянских общин уже не было, но не появилось также и самоуправление.

В целом общество было аморфным за исключением отдельных активных групп населения. Как следствие советского периода, оно ещё было атомизированным, состояло из множества индивидов, которые не были приспособлены к взаимодействию, что является ключевым условием самоуправления на местном уровне.

Это было связано с тем, что при СССР всем управляла бюрократия.

Но в 1991 году бюрократия оказалась в тяжёлом кризисе.

Характерно, что и в 1917 году российская бюрократия после февральской революции практически исчезла с политической сцены. Потому что была негибкой и могла существовать только в централизованной бюрократической государственности.

Большевики потом и воссоздали заново такую государственность на другой идеологической основе.

В 1980-х история повторилась, на этот раз — с советской бюрократической системой. Сверху ей предложили организовать и возглавить либеральные реформы, причём одновременно и в общественных отношениях, и в экономике. С этими задачами она не смогла справиться. К лету 1991 года стало очевиден кризис государственной вертикали власти. Она не справлялась с управлением страной в ситуации, когда, с одной стороны, начались рыночные реформы, а с другой — происходила децентрализация власти на фоне либеральных реформ.

Все процессы в СССР происходили для бюрократии слишком интенсивно. Но самым большим вызовом для неё был новый союзный договор, который должен были подписать 20 августа 1991 года.

В некоторых из них развивались национально-демократические движения, как в странах Балтии, на Кавказе, в Молдове, Таджикистане и Украине. В других усиливалась местная бюрократическая система, как в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане.

Самый большой парадокс того времени заключался в позиции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики — РСФСР. Её руководство во главе с Борисом Ельциным вело борьбу против союзной бюрократии. По сути, в РСФСР возник союз части местной бюрократии с либеральными движениями.

Когда они начали борьбу за права РСФСР, как одной из союзных республик, это фактически и стало началом конца СССР. Получилось, что одна часть российской бюрократии боролась против другой.

Новый союзный договор, который заменял договор 1922 года об образовании СССР, должны были подписать в Москве 20 августа 1991 года. В результате должна была быть образована конфедерация — как союз свободных государств, где за центром закрепляются вопросы обороны, внешней политики и финансов.

Для общесоюзной бюрократии это означало конец прежней модели государства.

А до этого момента стороны проводили активные консультации. 29 июля 1991 года на даче в Ново-Огарево произошла встреча Горбачёва, Ельцина и Назарбаева.

Это был тактически тонкий ход последнего. Активная деятельность на общесоюзном уровне позволяла ему поддерживать хороший имидж среди либеральной общественности, а также среди представителей союзных республик.

В свою очередь, активная политика на уровне всего СССР укрепляла позиции Назарбаева внутри Казахстана. В частности, местная либеральная общественность не могла не учитывать его влияния на либералов из Москвы.

В то же время местная казахстанская бюрократия видела в нем шанс на сохранение стабильности в условиях очевидного кризиса в рамках СССР. В 1991 году и позднее это сыграло свою роль в процессе перехода к независимости.

Среди прочих вопросов Горбачёв, Ельцин и Назарбаев обсуждали кадровые перестановки, которые должны были произойти после 20 августа. Назарбаев должен был стать премьер-министром нового правительства вместо Валентина Павлова. Ельцин требовал снятия Крючкова и Язова. Назарбаев был против Янаева. В ходе разговора Горбачёв согласился снять Крючкова и Янаева, но отстоял Язова.

Владимир Крючков — глава КГБ СССР, сыграл ключевую роль в подготовке путча, отвечал за силовую поддержку ГКЧП.

Дмитрий Язов — министр обороны СССР, единственный маршал Советского Союза, участвовавший в ГКЧП, позднее признал свою ошибку.

Геннадий Янаев — вице-президент СССР, формально возглавивший ГКЧП как и.о. президента, стал символом провала путча из-за своей неуверенной позиции.

Однако разговор был записан КГБ. Крючков тут же приказал готовить план введения чрезвычайного положения. 17 августа на секретном объекте он собрал будущих участников путча, в который вошли практически все представители высшей бюрократии.

18 августа они отправили в Крым, где отдыхал Горбачёв, делегацию в следующем составе: глава его аппарата Болдин, два секретаря ЦК КПСС и командующий сухопутными войсками Варенников. С ними прибыл начальник службы охраны КГБ, который приказал отключить все линии связи в резиденции.

Представители из Москвы предложили Горбачёву: либо он подписывает указ о чрезвычайном положении, либо передает полномочия Янаеву и остается в Крыму до завершения оперативных мероприятий. Горбачёв отказался. Его отказ поставил заговорщиков в сложное положение. Теперь они оказывались вне закона.

18 августа Янаев подписал указ о создании комитета по чрезвычайному положению, которому переходила вся власть в стране. Утром 19 августа Крючков собрал высших чинов КГБ и заявил, что перестройка завершается и вводится чрезвычайное положение. Собственно, с этого момента начинаются активные действия.

Один из самых знаменитых кадров периода ГКЧП и в истории СМИ в целом. Борис Ельцин обращается к москвичам с башни танка, 19 августа 1991 года. Источник: Ельцин Центр

Один из самых знаменитых кадров периода ГКЧП и в истории СМИ в целом. Борис Ельцин обращается к москвичам с башни танка, 19 августа 1991 года. Источник: Ельцин Центр

Характерно, что Ельцин прилетел из Алматы в ночь на 19 августа. В Казахстане он находился с 16 августа. Вместе с Назарбаевым они обсуждали ситуацию вокруг подписания нового союзного договора.

Позднее выяснилось, что имени Ельцина не было в кратком списке из 70 фамилий, который Крючков направил командующему Московским округом для их ареста. В нём были Эдуард Шеварднадзе и Александр Яковлев, но не было Ельцина.

С ним путчисты хотели договориться, потому что у него были противоречия с Горбачёвым. Поэтому было решено, что если Ельцин пойдёт на сотрудничество, то его не будут трогать, если нет — то его арестуют за нарушение чрезвычайного положения.

Такие действия путчистов наглядно демонстрируют, насколько они не учитывали изменений, которые произошли в процессе либерализации в России. В том числе они не учли эрозию бюрократической власти. Они полагали, что демонстрация силы позволит вынудить либеральную часть общества принять перемены. В частности, были закрыты все газеты соответствующего профиля.

Но на пресс-конференции ГКЧП в пресс-центре МИД СССР, которая проходила в прямом эфире, оказались журналисты закрытых изданий и им дали задать свои вопросы. Татьяна Малкина из "Независимой газеты" спросила Янаева:

"Понимаете ли вы, что прошедшей ночью произошёл государственный переворот. Какое сравнение вам кажется более корректным — с 1917 или 1964 годом?"

Следующий вопрос прозвучал от иностранцев:

"Не консультировал ли их генерал Пиночет, организовавший переворот в Чили в 1973 году".

Янаев и другие путчисты в прямом эфире выглядели растерянными и неубедительными. Вечером в программе "Время" показали ситуацию вокруг Белого дома, где строили баррикады. Это была наглядная демонстрация неэффективности системы.

Пресс-конференция Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП СССР), 19 августа 1991 года. Источник: стоп-кадр из информационного выпуска программы "Время"

Пресс-конференция Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП СССР), 19 августа 1991 года. Источник: стоп-кадр из информационного выпуска программы "Время"

Утром 20 августа в служебной записке КГБ были указаны ошибки ГКЧП. В ответ Крючков, Язов и Пуго (Борис Пуго — министр внутренних дел СССР, один из участников ГКЧП, после провала путча покончил с собой — прим. редакции) приказали готовить план штурма Белого дома.

Характерно, что всеобщей забастовки, к которой призывал Ельцин, так и не произошло. В СССР всё оставалось спокойным. В национальных республиках — в странах Балтии, на Кавказе и в Украине — выступили с осуждением переворота.

20 августа Ельцину в Белый дом по городскому телефону, который не был отключён, дозвонился президент США Джордж Буш. Ситуация вышла на глобальный уровень. В ГКЧП понимали, что времени нет, и отдали приказ на штурм Белого дома ночью, когда многие митингующие разойдутся.

Операция называлась "Гром". Десантники должны были разогнать толпу, после чего в здание с применением оружия должен был ворваться спецназ КГБ "Альфа" и арестовать Ельцина. Среди них были те, кто штурмовал в 1979 году дворец президента Афганистана Амина в Кабуле.

Ночью погибло несколько митингующих — те, кто пытался блокировать колонну бронетехники. После этого инцидента Язов рано утром дал команду остановиться. Военные не хотели повторения ранее происходивших ситуаций в Тбилиси и Вильнюсе, где им сначала дали команду разогнать митинги, а потом сделали крайними. Командующий внутренними войска также отказался выполнять приказ, если армия не будет участвовать.

В 8 утра Язов дал команду вывести войска из города. По сути, это был конец переворота. Без армии и внутренних войск, только силами КГБ было невозможно продолжать активные действия.

Крючков тут же позвонил Ельцину и сказал, что штурма не будет. Затем и Язов, и Крючков полетели в Крым к Горбачёву, чтобы попытаться договориться. На обратном пути их арестовали. На этом путч завершился.

На первый план вышли союзные республики, основную роль среди которых играла Россия, которая в декабре 1991 года подписанием Беловежских соглашений с Беларусью и Украиной прекратила формальное существование СССР.

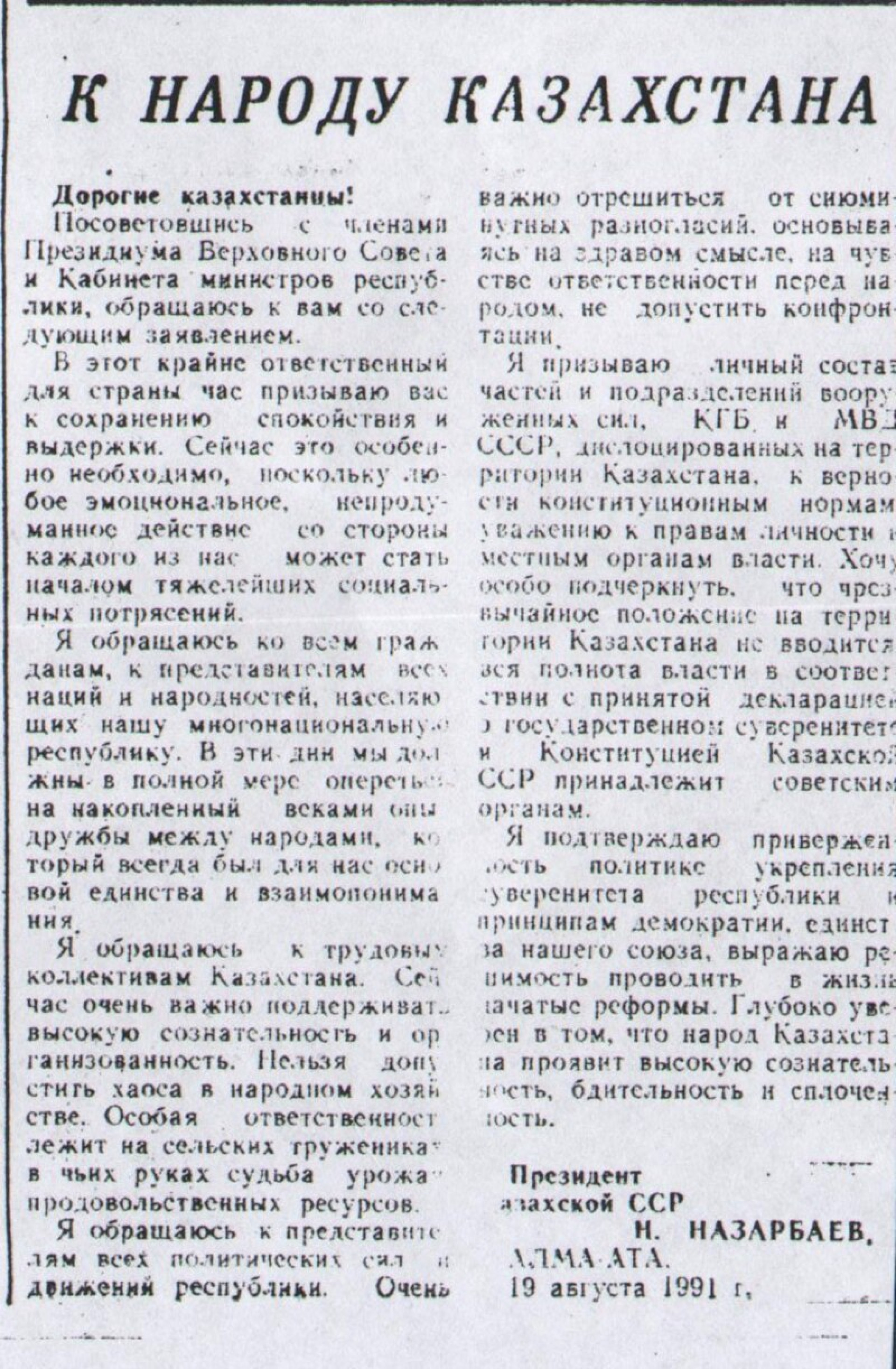

Характерно, что руководство Казахстана в дни путча выдержало тактическую паузу. Потому что провал ГКЧП не был предопределён. С учетом наличия в республике советских военных и спецслужб, а также просоветских настроений существенной части общества, казахстанские власти не имели права на ошибку.

Хотя Назарбаев выступил с заявлением 19 августа, когда в Москве ещё ничего не было решено. В заявлении был сделан акцент на том, что надо действовать на основе конституционности.

Вырезка из газеты "Южный Казахстан" от 20 августа 1991 года

Вырезка из газеты "Южный Казахстан" от 20 августа 1991 года

Отношение к событиям 19-21 августа сегодня во многом определяется собственной политической позицией того, кто об этом вспоминает. У многих до сих пор есть ностальгия по СССР, по масштабу его деятельности и социальной политике. Поэтому они критически настроены к либерализации в СССР, к Горбачёву, Ельцину и считают, что Советский Союз можно было сохранить.

В то же время либерально настроенная часть общества считает, что СССР был обречён. В то время как последовавшая затем неудача либерального проекта связана с реваншем представителей бюрократии.

Тем не менее, самым важным итогом как начатой Горбачёвым либерализации в СССР, так и неудачной попытки её остановить в августе 1991 года, несомненно, стала независимость всех тех государств, которые образовались после его распада.

Сегодня в независимых государствах только меньшая часть общества ностальгирует по СССР, особенно среди молодёжи. Время этой большой и мощной империи прошло, и она ушла в историю.

Читайте другие материалы автора:

Оправданна ли месть, или Почему признать Палестину решили только сейчас

Земля, права женщин, калым, ставка на либерализацию. 108 лет с первого Общеказахского съезда

Первый крестовый поход. Кочевники против крестоносцев

"Мы наблюдаем только верхушку айсберга". Эксперт о ситуации между Азербайджаном и Россией