Корреспонденты Tengrinews.kz посетили Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ), чтобы узнать, как сейчас обстоят дела с оснащением, какие методы используют казахстанские учёные для оценки сейсмобезопасности в Казахстане и зачем вообще нужны сейсмологи, если они не могут предсказать землетрясение.

"Здесь трясло, трясет и будет трясти"

Начать наше знакомство с научным центром мы решили с лабораторий. Всего в ННЦСНИ их 10, работа четырёх из них направлена на оценку сейсмической ситуации. Именно их мы и посетим.

Здание Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Здание Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Первым делом заглядываем в лабораторию глубинного строения земной коры. Нас встречает Татьяна Кайдаш, ведущий научный сотрудник лаборатории. В сейсмологии специалист с 2001 года, в 2008 году получила кандидатскую степень.

Татьяна Кайдаш. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Татьяна Кайдаш. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

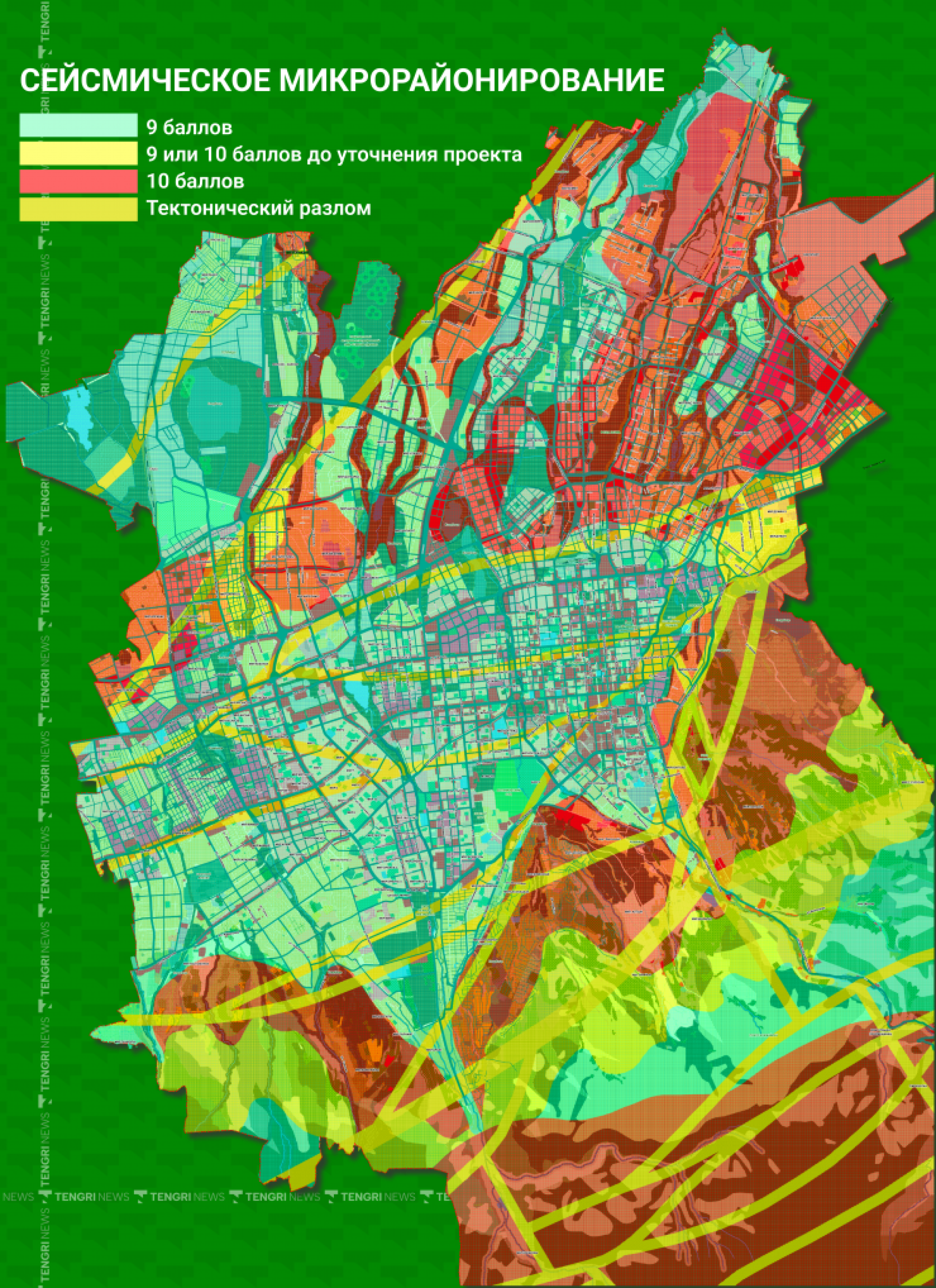

Лаборатория занимается районированием Казахстана и микрорайонированием населённых пунктов. То есть детально изучает сейсмичность отдельных областей, городов, их районов и улиц.

"Помимо этого, лаборатория занимается многопараметрическим моделированием, — рассказывает подробно Татьяна Кайдаш. — Наши специалисты изучают и собирают физические и геофизические параметры, а также параметры сдвига, температуры, сжатия, растяжения плит, земной коры, литосферы. Плюс к этому занимаемся активными разломами. На базе наших данных — именно сейсмического моделирования — мы сделали своего рода цифровой куб на глубину 70 километров на весь Казахстан, из которого мы можем вытащить любой слой земной коры и по сейсмическим критериям определить признаки активности в районе разломов".

На примере Алматы она объясняет: разломы в мегаполисе давно определены, но так как они не сплошные, а сегментированные, специалисты работают над тем, чтобы определить сейсмоопасность каждого отдельного сегмента. Это называется микрорайонированием и позволяет получить точные данные о сейсмичности в каждой отдельной точке мегаполиса и составить детальную карту.

Карта тектонических разломов Алматы

Карта тектонических разломов Алматы

"Даже в рамках одного города в одном районе балльность может быть 7, а в соседнем — уже 9. Например, во многих городах Казахстана карты микрорайонирования ещё не сделаны, территории не исследованы. Эти города идут сплошняком, очень обобщенно, например, 5 баллов на весь город. Но вот сейсмичность в каждом отдельном районе неизвестна", — отмечает эксперт.

Все эти данные специалисты собирают десятилетиями. Сейсмологи обрабатывают информацию о толчках начиная с 3 баллов, это землетрясения, которые обычно неощутимы для большинства людей. И на основе этих данных в том числе определяют балльность в том или ином районе.

Архив на сейсмостанции "Медео". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Архив на сейсмостанции "Медео". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

"У нас есть данные о землетрясениях, которые происходили за последние 150-200 лет. Каждый год добавляется информация о новых толчках. Все землетрясения у нас разделены по балльности на карте, и по ней же определяется балльность отдельных участков. Чтобы построить одну карту, собрано от пяти до десяти данных разных профилей", — рассказывает Татьяна Кайдаш.

Все эти сведения сейсмологи собирают не только из научных, но и из практических соображений:

"Вся собранная нами информация передается в АО "КазНИИСА" — государственный научно-исследовательский и проектный институт в области строительства. Они на основе наших данных разрабатывают спецусловия для сейсмобезопасного строительства в тех или иных районах. То есть они говорят застройщикам, допустим: здесь можно строить, но при условии соблюдения специальных техусловий, например, усиленный фундамент, конкретная этажность и так далее. Сейчас мы много работаем с населением — люди собираются строить дом, сразу нам звонят с вопросами: "Участок на разломе или нет? Нам бояться или не бояться?" Мы отвечаем каждому".

При этом Татьяна Кайдаш отдельно подчёркивает: "Мы занимаемся исключительно наукой, контроль за соблюдением спецусловий по сейсмобезопасности при строительстве объектов в нашу компетенцию не входит. За это отвечают другие государственные структуры".

Прогнозом землетрясений, уточняет специалист, их лаборатория тоже не занимается:

"Никто в мире не может предсказать силу, магнитуду и точную дату землетрясений. В Японии сейсмостанции и датчики оповещения чуть ли не на каждых пяти метрах установлены — они ещё ни разу ничего не предсказали, они оповещают по факту происходящего события. Мы можем определить только место, где, предположительно, может быть землетрясение, его предполагаемую балльность, а по времени это может быть период в сотню лет. То есть сказать, что толчки будут 15 июля, на сегодняшний день невозможно".

К слову, в Алматинской агломерации датчики оповещения о землетрясениях тоже есть (о них мы поговорим чуть позже), и зачастую бывает так, что толчки некоторая часть населения ощутила, а оповещение об этом на телефоны не пришло. Люди начинают критиковать всю систему. А вот учёные с мнением народа не совсем согласны. Отмечают, что в год происходят тысячи сейсмособытий и, если оповещать о каждом, люди будут постоянно находиться в состоянии паники и им буквально придётся жить на улице с тревожным чемоданом в обнимку.

"В начале 1990-х годов нас предупредили о землетрясении. Народ покинул свои многоэтажки, гулял, но толчков не случилось, — напоминает Кайдаш. — Зато сколько квартирных краж тогда произошло, вы даже представить не можете. Всем жителям Алматы надо понимать: вот горы, да, красиво, но они таят в себе опасность. При этом при каждом шорохе наводить панику и суету на многомиллионное население — это будет неправильно с нашей стороны. Если мы выбрали местом жительства территорию в районе горной местности, мы должны понимать: здесь трясло, трясёт и будет трясти".

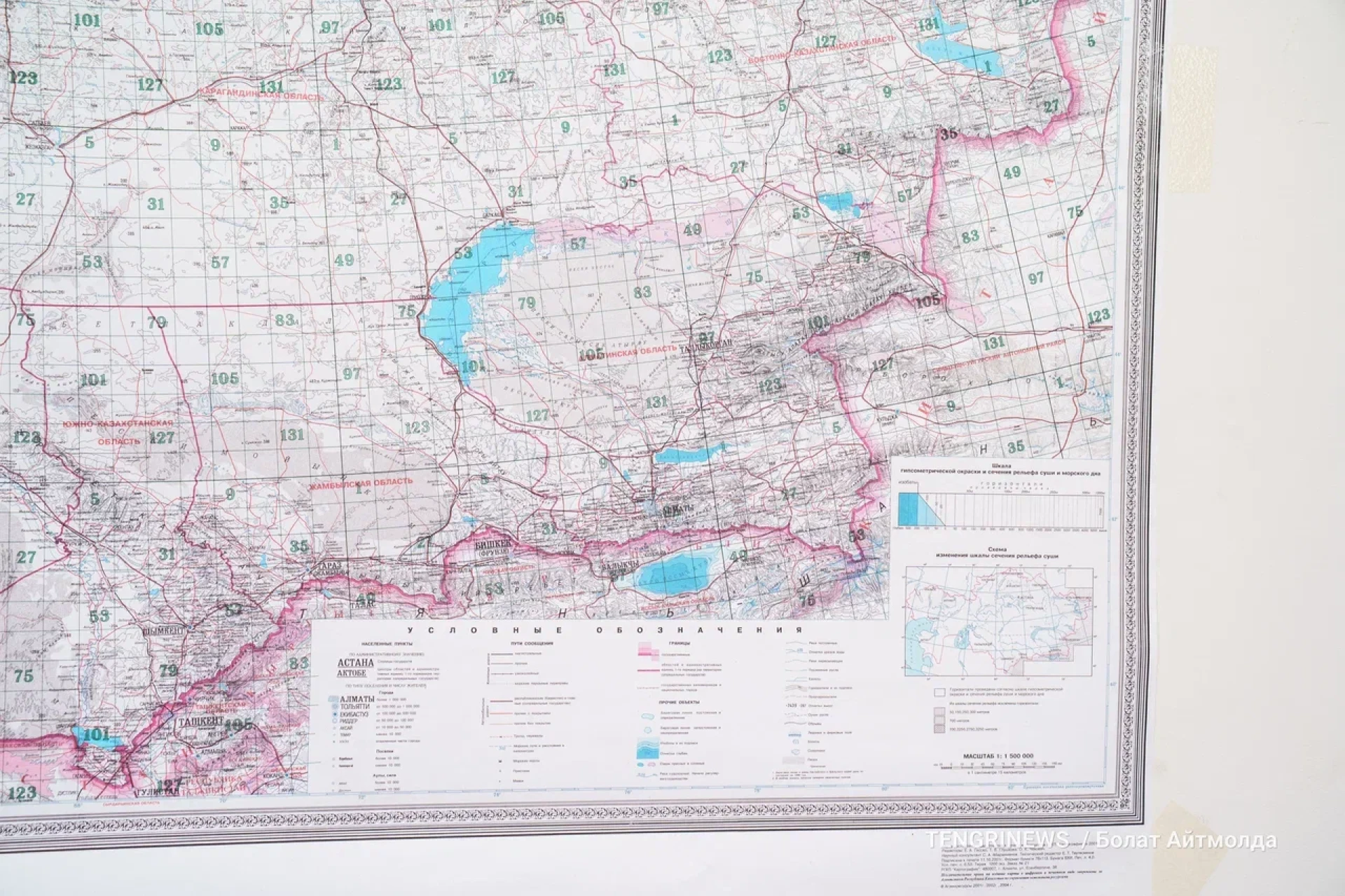

Помимо изучения сейсмоопасности в Алматинской агломерации, специалисты проводят исследования и строят детальные карты и других регионов Казахстана. Эту работу начали в 2023 году в рамках большого госпроекта.

Актау, Мангистауская область сейчас тоже считается сейсмоопасной. Фото: © Tengrinews.kz / Турар Казангапов. 2024 год

Актау, Мангистауская область сейчас тоже считается сейсмоопасной. Фото: © Tengrinews.kz / Турар Казангапов. 2024 год

40 процентов территории страны находится в сейсмоопасной зоне, но во многих регионах детальная оценка сейсмической обстановки никогда не проводилась. Особенно в тех, которые подвержены землетрясениям не природного, а техногенного характера. Это Мангистауская, Туркестанская, Атырауская области.

"В Мангистауской области большое количество сейсмических рисков. А в последнее время, как можно заметить, увеличилось количество сейсмособытий в Каспийском регионе, то есть в самом море и близлежащих государствах — Азербайджане, Туркменистане и других. В рамках трёхгодичного госпроекта мы выполним детальную разработку карт сейсмозонирования Туркестанской области, Тараза и Мангистауской области, которая даже в советское время не была обследована", — рассказывает директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.

Этот проект имеет ключевую важность с учётом того, что в настоящее время магнитуда сейсмоопасности в Мангистауской области выросла до семи. Маловероятно, что раньше здания в этом регионе строились с учётом такой магнитуды и по специальным техническим нормативам. Разработанная специалистами научного центра карта даст чёткое представление об обстановке здесь (и в других областях, в которых опасность техногенного землетрясения не равна нулю). И, возможно, в будущем власти при строительстве здесь будут учитывать и сейсмические риски.

Актау. Фото: © Tengrinews.kz / Турар Казангапов. 2024 год

Актау. Фото: © Tengrinews.kz / Турар Казангапов. 2024 год

Ещё одно подразделение, которое занимается смежными расчётами, — лаборатория инженерной сейсмологии. Но с её руководителем — профессором Натальей Силачевой — встретиться не удалось. Она улетела в Чили на конференцию как приглашённый специалист.

К слову, многие сотрудники ННЦСНИ узнаваемы и уважаемы в научном мире. Их труды публикуются в авторитетных зарубежных изданиях, к ним прислушиваются и приезжают за опытом и знаниями, отмечают в центре.

В отсутствие профессора о лаборатории инженерной сейсмологии нам рассказывает пресс-секретарь центра Наталья Першина:

"Инженерная сейсмология — туда входит анализ сильных движений на основе записей акселерографов, они записывают только сильные движения в ускорениях. Если коротко, то лаборатория занимается исследованием воздействия землетрясений на здания, сооружения и грунты с целью повышения их устойчивости и снижения риска разрушений. Лаборатория также участвует в создании карт сейсмического районирования, оценке сейсмической уязвимости зданий и внедрении новых инженерных решений для защиты критически важной инфраструктуры. Наши специалисты — единственные в Казахстане, кто делает такую работу".

В ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

В ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Поиски "чаши Грааля" и космические подсказки

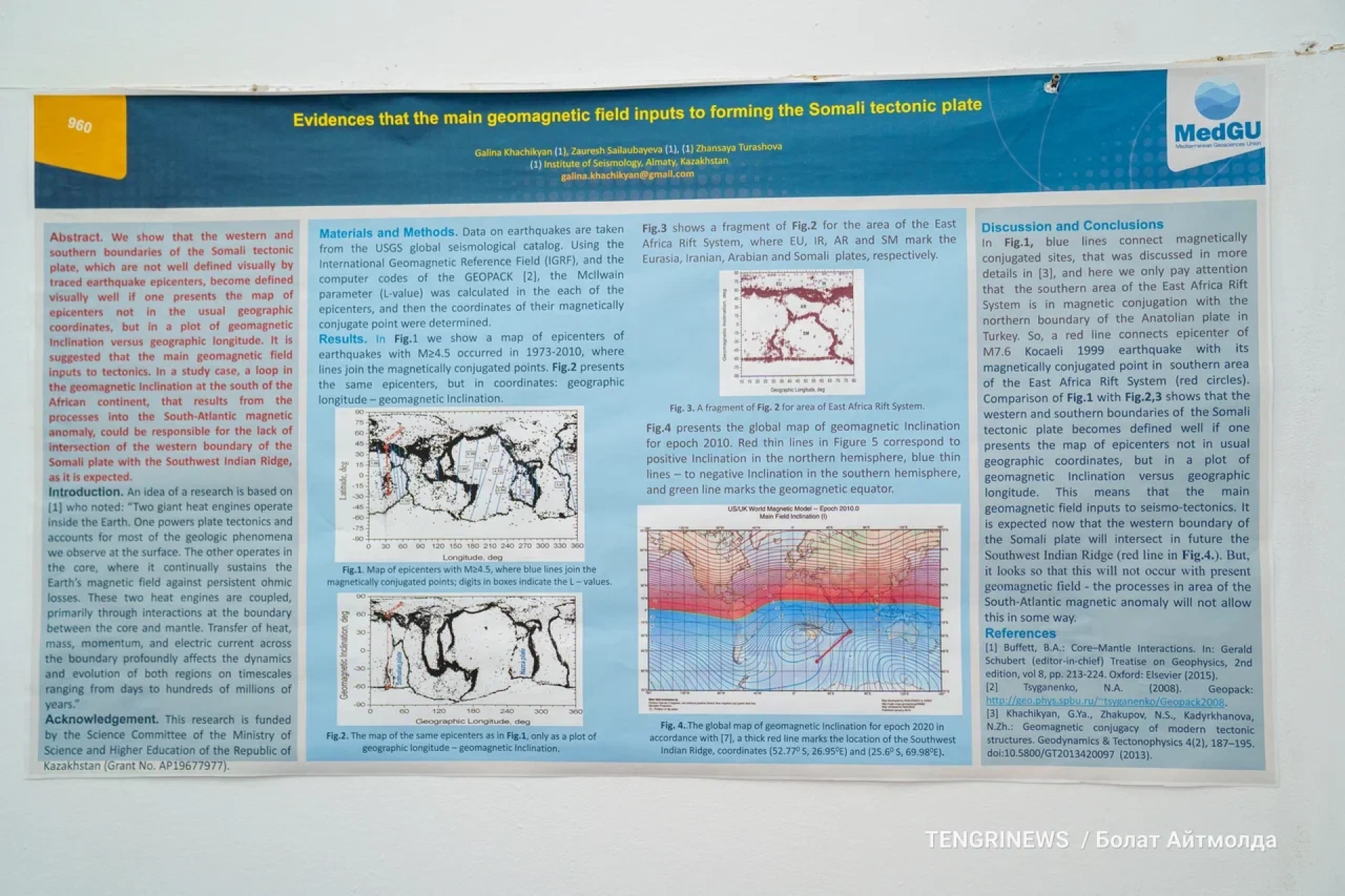

Далее мы отправляемся в лабораторию региональной сейсмичности. Здесь мы говорим с главным научным сотрудником, доктором физико-математических наук Галиной Яковлевной Хачикян.

Галина Хачикян. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Галина Хачикян. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

"Эта лаборатория существует с 1976 года — с самого основания Института сейсмологии. Наши сотрудники работают с информацией, поступающей с сейсмостанций. На основании данных по отдельным событиям мы строим количественные модели, карты, смотрим сейсмический режим, изучаем разные параметры и можем конкретно сказать, какая сейсмическая ситуация была в том или ином районе за прошедшую неделю, какие события вызывают опасения", — объясняет Галина Хачикян.

А после доктор физико-математических наук отвлекается на рассказ о своём прошлом месте работы — Институте ионосферы, сотрудники которого занимаются изучением околоземного пространства. Их наблюдения, по её словам, могут иметь огромное значение и для сейсмологии:

"Примерно 30 лет назад стали говорить, что если на Земле происходит землетрясение, то верхние слои атмосферы их чувствуют заранее. Грубо говоря, землетрясение произошло в два часа дня, а ионосфера чувствует это ещё в шесть утра. И если выявить этот предвестник землетрясения в ионосфере, можно как-то всё-таки выйти на прогнозы предстоящих событий".

Галина Хачикян рассказывает о научных гипотезах. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Галина Хачикян рассказывает о научных гипотезах. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

"А 70 лет назад открыли, что от Солнца к Земле летит заряженный поток частиц — солнечный вечер - и он влияет на нашу планету, — продолжает Галина Хачикян. — И этим вопросом занимались много исследователей космического пространства. Когда запустили спутники, они стали видеть состояние околоземного пространства, и появилась теория, что там можно увидеть аномалии, которые происходят на Земле. Все набросились на эту теорию, так как поиск предвестника землетрясений важен для всех учёных мира".

Также специалист рассказывает, что для проверки этой теории в начале 1980-х годов провели международный эксперимент: в районе Капчагая взорвали 700 тысяч литров толуола.

Взрыв толуола спровоцировал землетрясение. При этом, добавляет Галина Хачикян, учёные подгадали момент, чтобы в это время над этим местом пролетал французский спутник. Он зафиксировал эффект. И с тех пор встал вопрос: как же наработки по космическому пространству привязать к сейсмологии?

Информационные материалы в ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Информационные материалы в ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

"Сейчас в околоземном пространстве летает много спутников, которые измеряют солнечный ветер. Служба космической погоды собирает и анализирует эти данные. У нас тоже есть к ним доступ, — рассказывает специалист. — Мы можем узнать, когда началась магнитная буря, сопоставить эти данные с данными по сейсмологической сети, смотрим, что происходит на планете с сейсмикой, и пытаемся найти маленькие предвестники (сигнатуры) землетрясений".

По словам Галины Яковлевны, 22 января 2024 года, когда в Алматы почувствовали землетрясение с эпицентром в Китае, такие сигнатуры удалось найти:

"В это время над нашей территорией летали европейские спутники, и мы действительно нашли, что в ионосфере на высоте 400 километров были сигнатуры, которые ещё за сутки нам говорили, что у нас может быть событие. А за два с половиной месяца до этого был зафиксирован солнечный ветер".

А перед разрушительным землетрясением в Турции, добавляет специалист, потоки солнечного ветра были зафиксированы тремя месяцами ранее:

"Такая же ситуация была перед землетрясением в Мьянме, — добавляет Хачикян. — Где-то за два месяца были очень сильные потоки солнечного ветра. Но это пока только научные изыскания, на которые нельзя опереться. Например, вчера буря началась, мы посмотрим и скажем, что в каком-то районе планеты может быть землетрясение. Но район планеты, на который повлияет буря, может быть 120 градусов по долготе — это третья часть земного шара. Вот где конкретно тряханёт на этой трети шара — сказать невозможно".

Эксперт — так же как и другие учёные — подчеркивает: наука пока не дошла до того, чтобы предсказывать землетрясения, но умы всего мира пытаются отыскать однозначные предвестники:

"Учёные до сих пор не знают достоверную причину землетрясений. А когда мы не знаем причину, как мы можем давать прогноз? Поиск предвестников что поиск священной чаши Грааля. Мы ищем причины, и я думаю, что в недалёком будущем они будут найдены и делать прогнозы станет возможным".

А пока Галина Яковлевна объясняет простую истину, которую нужно помнить любому жителю сейсмоопасной зоны, особенно Алматинской агломерации.

"Если землетрясение магнитудой 7-9 произошло в Китае, нам не надо никуда бежать или из окон прыгать. Расстояние между нами - 250 километров, и к нам волна придёт такая, что мы поколеблемся. И если уж начало колебать — это значит толчок прошёл и ничего страшного с нами не случится. Если землетрясение будет под нами, никаких колебаний не будет. Там будет "бух", и мы даже испугаться не успеем".

"Подземные воды — ключ к разгадке?"

Следующее место, куда мы заглядываем, — лаборатория флюидного режима земной коры. Здесь ведётся исследование подземных вод для поиска признаков подготовки к разрушительным землетрясениям.

Возглавляет лабораторию доктор геолого-минералогических наук, академик, профессор Абдулазиз Умарович Абдуллаев. В научном центре он работает с 1990 года.

Абдулазиз Абдуллаев. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Абдулазиз Абдуллаев. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

В следующем году Абдулазиз Умарович отметит свой 90-летний юбилей. Но, несмотря на почётный возраст, профессор всё ещё выезжает на полевые работы. За время своей деятельности он воспитал не одно поколение специалистов, которые сегодня работают по всему миру.

Абдулазиз Умарович объясняет, чем занимается его лаборатория и для чего:

"Со временем было установлено, что именно подземные воды и газы (флюидный режим) содержат большую информацию о состоянии Земли — как кровь человека, например, о состоянии его здоровья. Информацию о том, в каком состоянии находятся земные ядра, расслабленном или напряжённом, можно получить через подземные воды".

Абдулазиз Абдуллаев объясняет, чем занимается его лаборатория. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Абдулазиз Абдуллаев объясняет, чем занимается его лаборатория. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Сотрудники этой лаборатории занимаются гидрогеохимическим мониторингом, это ежедневное отслеживание параметров подземных вод. У них около 20 скважин, и на каждой ведётся постоянное наблюдение. Воду берут с разных глубин — до 3,5 тысячи метров вглубь. Одна из таких скважин находится недалеко от Алматы, на сейсмостанции в ущелье Алма-Арасан. Станция расположена на частной территории, и чтобы новый хозяин земель не трогал сейсмологов, в своё время пришлось "повоевать".

Сейсмостанция "Алма-Арасан". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Сейсмостанция "Алма-Арасан". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

В небольшом домике на станции круглосуточно находятся два человека. Они дежурят тут вахтами по 15 дней. Каждое их утро начинается с забора воды из скважины и изучения её параметров в лаборатории, которая находится тут же.

Нас на сейсмостанции "Алма-Арасан" встречают инженер Лариса Евграфова и Татьяна Силаева, техник высшей категории. Они как раз заступили на 15-дневную вахту.

Лариса Евграфова. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Лариса Евграфова. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Первым делом специалисты провожают нас к скважине и показывают, как производится забор подземных вод.

Скважина, из которой берутся образцы воды. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Скважина, из которой берутся образцы воды. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

"Эта скважина была вырыта ещё в советское время, глубина её около 500 метров. Каждое утро в одно и то же время мы набираем воду и проводим лабораторные исследования тут, а также отправляем образцы в лабораторию в научном центре для перепроверки результатов", — объясняет Лариса Евграфова.

Лаборатория гидрохимии в ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Лаборатория гидрохимии в ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Воду исследуют на содержание кремния, сульфатов, фтора, кальция, магния, хлора, карбонатов и многих других элементов.

Анализ в лаборатории ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Анализ в лаборатории ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

"Ежедневные показатели должны быть примерно одинаковыми. Если показания начинают прыгать, то явно идёт аномалия. В основном перед событием, примерно за неделю, начинаются скачки по показателям, и мы докладываем о них. Тогда сверяют данные со всеми другими станциями", — говорит Евграфова.

Татьяна Силаева, техник высшей категории сейсмостанции "Алма-Арасан". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Татьяна Силаева, техник высшей категории сейсмостанции "Алма-Арасан". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

"Аномальные показатели с одной станции ни о чём не говорят, — дополняет Татьяна Силаева. — Только в комплексе: чем больше станций, тем точнее данные. Потому что на одной станции показатели могут подпрыгнуть из-за того, что в трубе что-то обвалилось. Даже сильный ливень влияет на состав воды в скважине".

Специалисты отмечают, что вода реагирует как на произошедшие землетрясения, так и на грядущие.

Прибор в лаборатории ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Прибор в лаборатории ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

"Лет пять назад было землетрясение, и после него данные по кремнию сильно упали. А вот весной, когда шли события (мелкие землетрясения — прим. редакции), у нас очень сильно скакали все показатели, — вспоминает Татьяна. — В некоторых случаях думали: а не поломались ли у нас приборы? Так как они даже не выдавали результат и писали "не может быть такого значения". Но если в воде есть сильные изменения, то станции переходят на учащённый режим сбора данных — два раза в день. Показатели отправляются в научный центр, там они собираются, анализируются".

Несмотря на то что вода может многое рассказать, данных, собранных таким образом за многие годы наблюдений, пока недостаточно, чтобы "предсказать" дату землетрясения.

Образцы воды для исследования сейсмологами. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Образцы воды для исследования сейсмологами. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

"Гидрохимия, как и другие науки, — это сбор научных данных. Можно провести аналогию с погодой, когда синоптики пишут: аномальная температура впервые за сто лет. То есть на протяжении десятилетий собирались данные, благодаря которым возможен анализ или подобные выводы. Так и тут: только огромный пласт наблюдений позволяет нам понимать, что является нормой, а что аномалией. Пока мы накапливаем данные, но когда-то они станут ключевыми", — отмечают специалисты сейсмостанции.

Пока сведения собираются на стареньком оборудовании, некоторым приборам больше 60 лет.

"Современные приборы снимают больше данных и точнее, но они очень дорогие. Есть приборы, которые позволяют делать анализы не вручную, но они стоят бешеных денег, плюс у них обслуживание дорогое, и они быстро выходят из строя. Поэтому пока ручная работа всё же надежнее", — говорит Лариса Ефграфова.

Анализ воды на сейсмостанции. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Анализ воды на сейсмостанции. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Всего у ННЦСНИ девять сейсмостанций по забору и гидрохимическому анализу воды в разных точках. Пробы берутся ежедневно в одно и то же время на всех станциях — в два часа по Гринвичу.

Что расскажет ящерица, или Зачем сейсмологам "зоопарк"

Биолаборатория ННЦСНИ — одна из самых старейших. Её основали в начале 1980-х, а в 1989 году были создан биополигон и пункты биологического наблюдения в Алматы и области.

Биолаборатория ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Биолаборатория ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

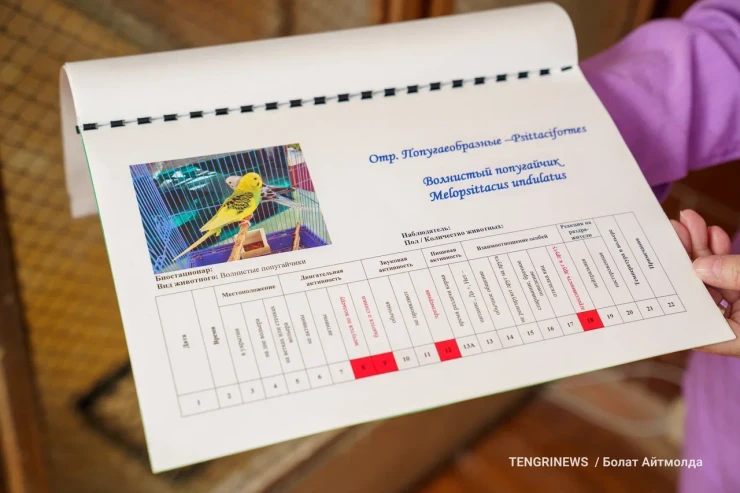

"Научными предпосылками для создания биолабораторий в зонах сейсмического риска стали экспериментальные материалы, полученные учёным-геологом Иваном Мушкетовым при обследовании очага разрушительного Верненского землетрясения, которое произошло в 1987 году. В своей работе он привёл много достоверных сведений очевидцев об аномальном поведении животных накануне основного толчка с магнитудой 7,3", — рассказывает Ардак Мыркасимова, исполняющая обязанности заведующей лабораторией сейсмобиологии Алматы. И вспоминает один из самых известных случаев успешного прогноза землетрясения по животным в истории человечества:

"Более чем за месяц до разрушительного землетрясения в Хайчэне (Китай) магнитудой 7,3 китайские учёные начали получать регулярные сообщения из провинции Хайнань о необычном беспокойном поведении змей и грызунов, которые зимой вдруг покинули свои норы. В то время в провинции были небольшие, но частые подземные толчки. Правительство тогда приняло решение эвакуировать всех жителей города Хайчэна. Землетрясение вскоре действительно произошло, город был стёрт с лица земли, но катастрофических человеческих жертв удалось избежать".

Сейчас в Казахстане функционирует четыре биостационара, два из которых — на территории Алматы, и три пункта наблюдения: один на станции "Курты" и два на базе МЧС.

Биолаборатория ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Биолаборатория ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Мы заглядываем в биолабораторию, которая находится в Ботаническом саду в Алматы.

Специалисты круглосуточно визуально наблюдают за поведением содержащихся тут животных, это ящерицы, змеи, попугаи, кролики, куры и рыбки. Также их отслеживают датчики, которые регистрируют все движения, вплоть до того, сколько раз попугай сел на жёрдочку или во сколько змея покинула "домик" и вернулась в него.

Попугаи в биолаборатории ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Попугаи в биолаборатории ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

По словам Ардак Мыркасимовой, эти животные были отобраны не случайно — они считаются самыми чувствительными. Особенно сильно перед землетрясением беспокоятся рептилии и кролики.

Карты наблюдений за животными в биолаборатории ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Карты наблюдений за животными в биолаборатории ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

"У нас есть специальные карты, где под определёнными цифрами отмечено нормальное и аномальное поведение тех или иных животных. Мы собираем данные, вводим их в программу, составляем график и по нему определяем, в норме ли поведение питомцев", — объясняет Ардак Мыркасимова.

Она отмечает, что они могут начинать проявлять беспокойство за 2-3 недели до землетрясения, поэтому предсказать точную дату толчков по их поведению невозможно. Однако для оценки сейсмической ситуации в регионе эти данные очень важны.

Ардак Мыркасимова. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Ардак Мыркасимова. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Несмотря на развитие технологий, учёные не отказываются от биолабораторий, а в некоторых странах их только начинают открывать.

"Не так давно к нам приезжали специалисты из Китая, которых мы обучили, и они открыли биолаборатории у себя. В Европе тоже развивают это направление", — делится достижениями и. о. заведующей лабораторией.

"Дыхание Земли" и наблюдения в режиме нон-стоп

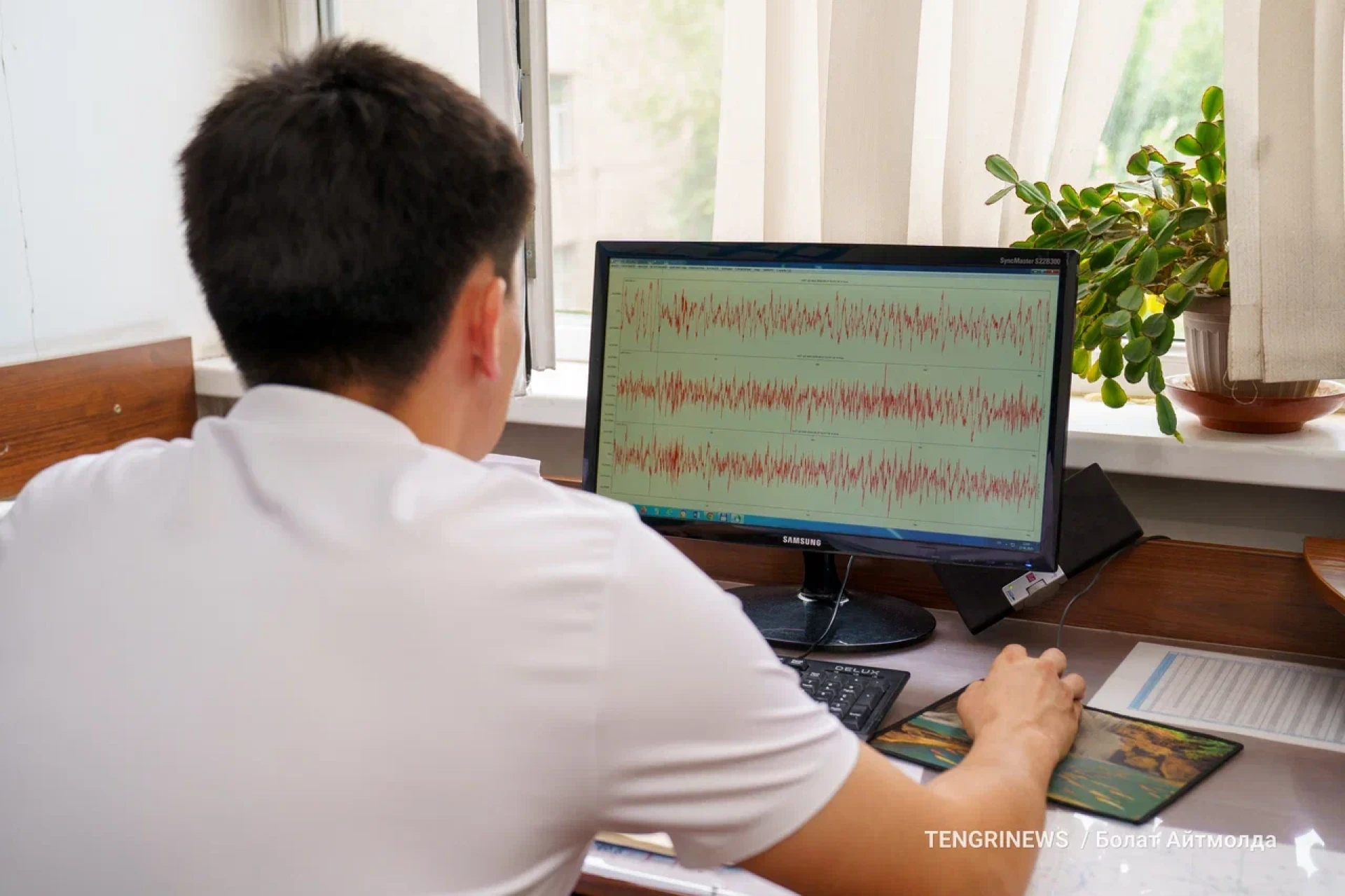

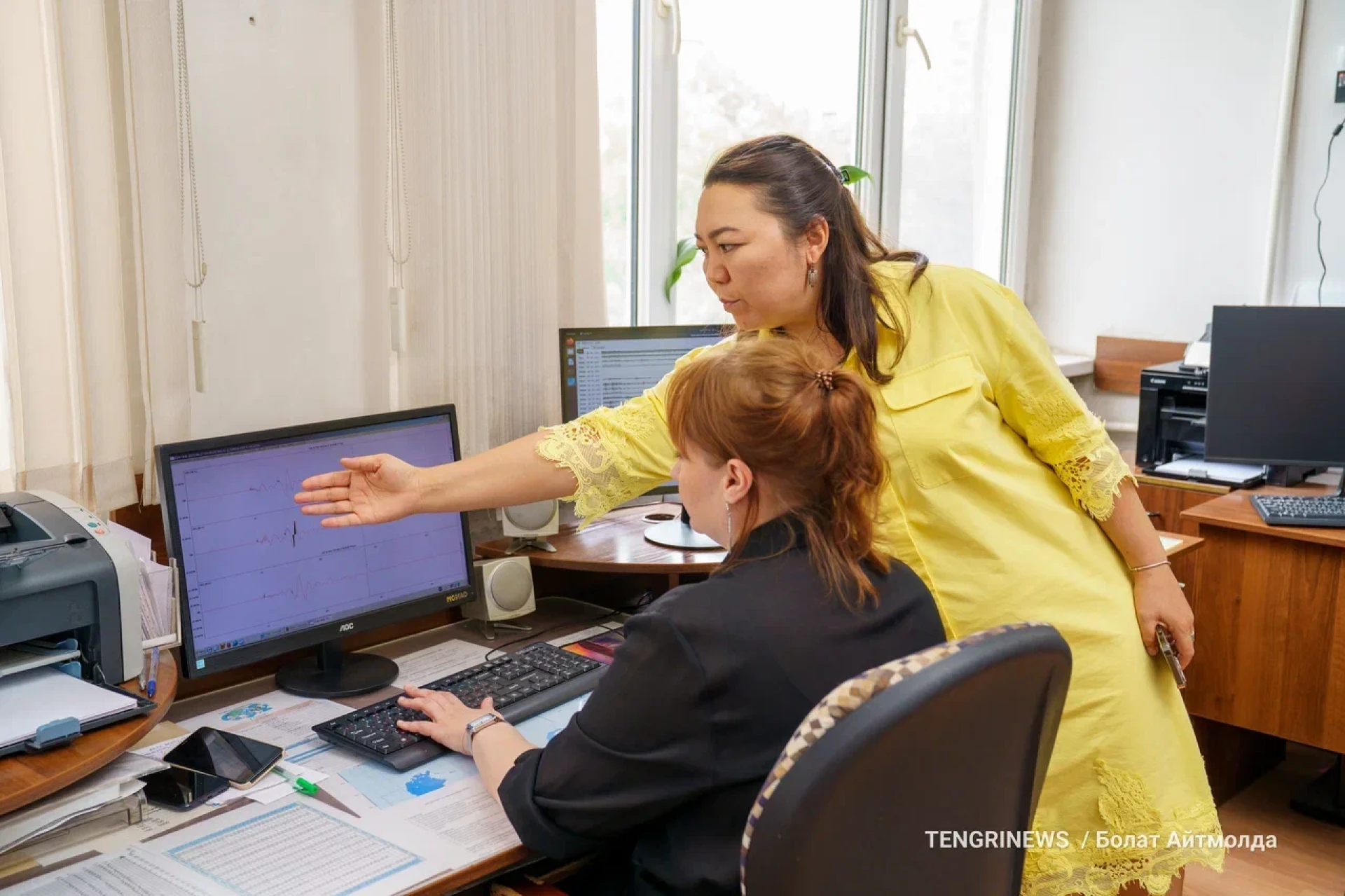

Последняя лаборатория, с которой мы знакомимся, — центрально-сейсмическая обсерватория (ЦСО).

Лаборатория ЦСО ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Лаборатория ЦСО ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

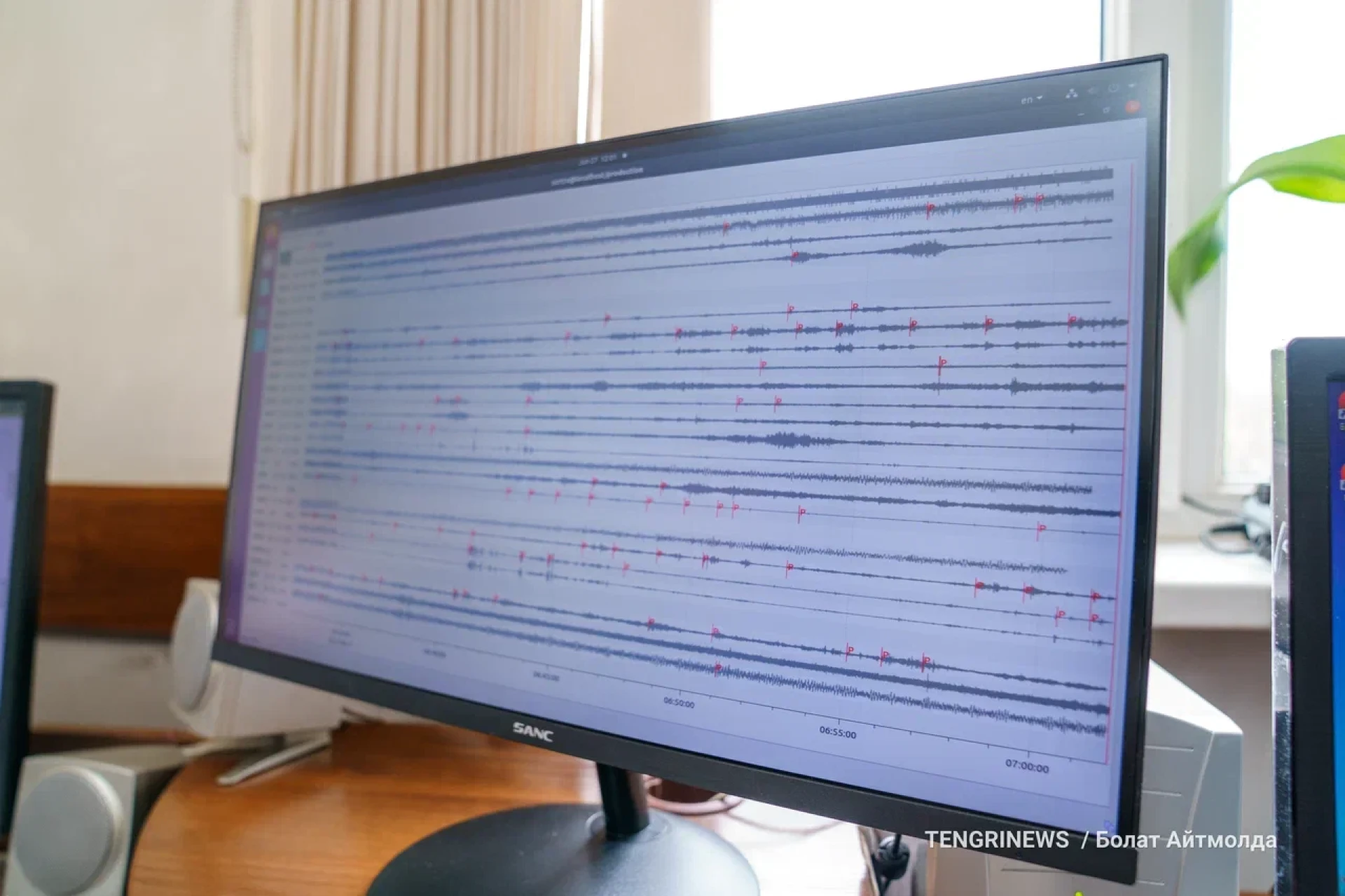

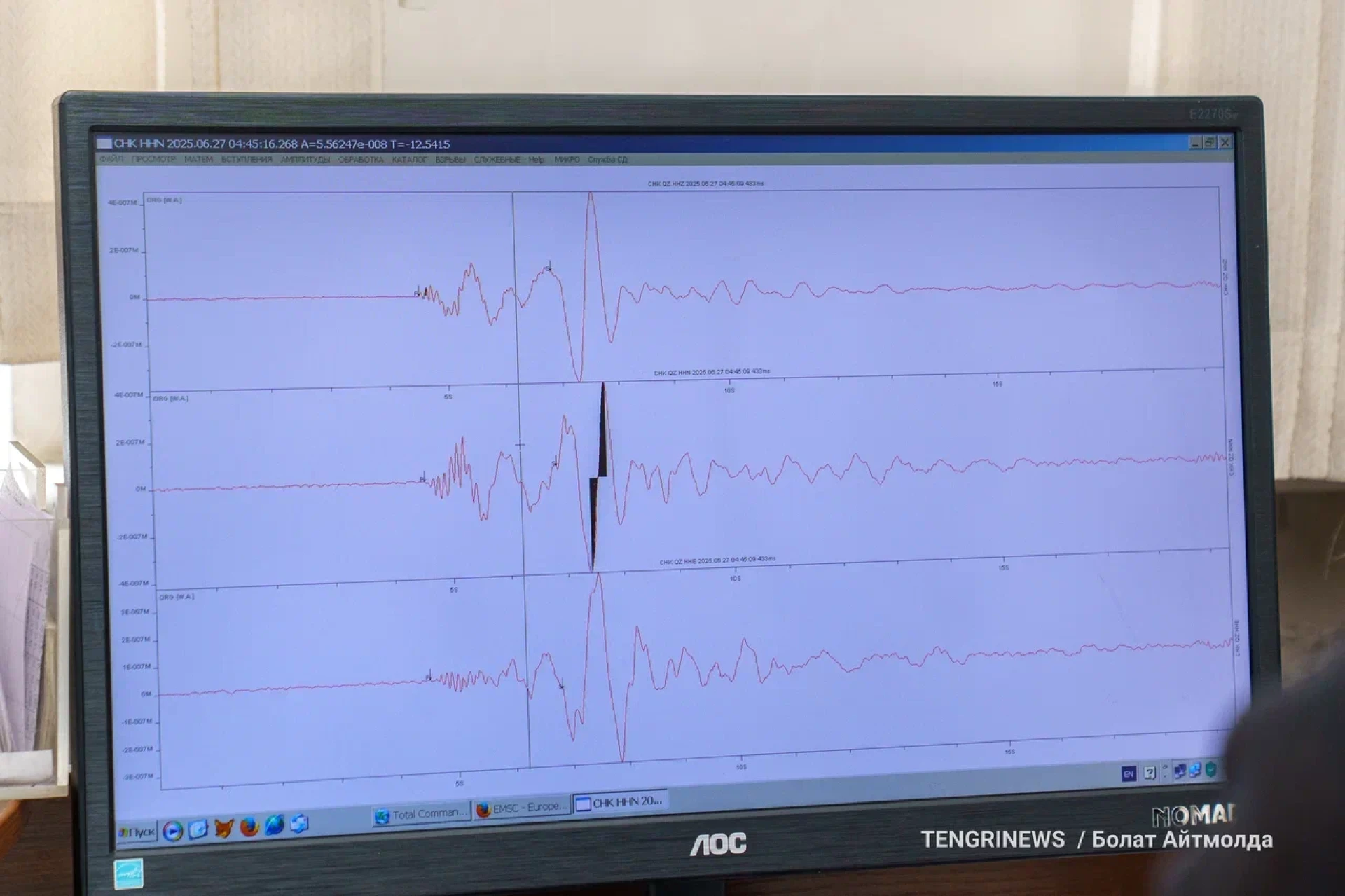

Здесь установлено несколько мониторов и компьютеры, за которыми сидят специалисты и в режиме нон-стоп, 24 часа в сутки, наблюдают за данными, поступающими со всех сейсмоприемников в Казахстане. А их по стране около ста.

Сотрудники лаборатория ЦСО. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Сотрудники лаборатория ЦСО. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Опытные специалисты ЦСО уже на глаз могут определить малейшие колебания и отклонения в сейсмограммах. Также по полученным данным через несколько минут после толчков они могут определить эпицентр землетрясения, магнитуду и энергетический класс.

Сейсмограмма. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Сейсмограмма. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Мы посмотрели один из таких сейсмоприемников, который находится на сейсмостанции "Медео", открытой в 1979 году.

Штольня на сейсмостанции "Медео". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Штольня на сейсмостанции "Медео". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Сверхчувствительные сейсмодатчики установлены в штольне протяжённостью 100 метров. Это сделано не случайно. Для точности данных никакие посторонние шумы не должны влиять на датчики, так как даже ветер или громкие шаги способны исказить показания. В штольне поддерживается одна и та же температура: +10 градусов.

Датчик сейсмоактивности. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Датчик сейсмоактивности. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Раньше сейсмоприемники были огромными, и требовалось несколько разноплановых датчиков, чтобы фиксировать толчки. Сегодня на сейсмостанции установлено новое компактное сверхчувствительное канадское оборудование, способное зафиксировать колебания в радиусе 1000 километров. Оно заменяет громоздкую технику и фиксирует больше данных, чем старые приборы.

Датчик сейсмоактивности. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Датчик сейсмоактивности. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Все данные с сейсмоприемника поступают в ЦСО, а также в пункт, расположенный на сейсмостанции "Медео". Здесь тоже неотрывно следят за показаниями.

На сейсмостанции "Медео". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

На сейсмостанции "Медео". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

"К нам поступают данные не только из этой штольни, но и с датчиков, которые работают на дальних станциях автономно. В день бывает 5-10 микрособытий. Мы называем это "дыхание Земли", — рассказывает сотрудник сейсмостанции.

Сегодня все показания и сейсмограммы поступают сразу на компьютер.

"Раньше всё делалось вручную. Сейсмограммы распечатывались на фотолентах, проявка которых занимала время, данные записывались на кассетную плёнку. Сейчас все показания приходят в цифровом формате, анализ и отправка данных занимают считаные минуты, и уже не нужно столько человеческих ресурсов", — сравнивают специалисты.

Здание для сотрудников на сейсмостанции "Медео". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Здание для сотрудников на сейсмостанции "Медео". Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

И правда, большое здание сейсмостанции "Медео" с десятками кабинетов практически пустует. Каждый день тут находятся всего два сотрудника, которые работают по графику сутки через трое.

Архивные ленты с данными сейсмоактивности. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Архивные ленты с данными сейсмоактивности. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

А ещё здесь есть уникальный архив, хранящий тысячи наблюдений. Со временем он будет оцифрован. По словам учёных, работа в этом направлении уже ведётся.

Оценка опасности, прогнозы и "астральные грибники"

Каждую неделю данные со всех лабораторий собираются, анализируются и передаются в оценочную комиссию. По ним учёные оценивают сейсмообстановку на прошедшей неделе, выявляют риски, аномалии, дают экспертное заключение. Например: "обстановка по сейсмике в Казахстане на этой неделе была такая-то, опасения вызывают такие-то районы, вероятность сильного землетрясения не наблюдается".

"Анализируется свыше 160 параметров из 10 лабораторий, прежде чем вынести какое-то заключение. И мы можем обосновать каждое решение, ведь за каждое слово мы несём ответственность", — говорит директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.

Он отмечает: если учёные заподозрят реальную угрозу, население будет оповещено.

"Во время мартовского землетрясения в прошлом году, когда весь город ожидал на улице и думал, заходить или не заходить в дома, я не просто так вышел к людям с заявлением и сказал, что в течение трёх часов лучше оставаться в безопасном месте. Когда опасность миновала, мы снова вышли с официальным заявлением. Мы осознаём свою ответственность и должны исключить все риски и угрозы", — уверяет Сарсенбаев.

Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Но некоторые люди официальной науке не доверяют, и, в принципе, понятно почему. Ведь учёные не могут ответить на самый главный мучительный вопрос: "В какой день нам точно ждать землетрясения и во сколько?"

Зато ответ на этот вопрос с легкостью дают псевдоучёные, которые "предсказывают землетрясения" по облакам и через Telegram-каналы собирают донаты якобы на сейсмооборудование, а также провидцы катастроф по снам, улиткам и даже через астрал, в который выходят после употребления каких-то грибов.

Последний такой случай, который вызвал панику, произошёл буквально в прошлом месяце. В социальных сетях активно распространялась информация о землетрясении, которое якобы произойдёт в Алматы с 12 по 18 июня. Эту катастрофу предсказывал "учёный-облачник", но, как показало время, ничего в обозначенные даты не случилось.

"Предсказание землетрясений по облакам — это официально опровергнутый метод. Проводились исследования в разных странах, и была установлена полная несостоятельность этого метода. Порой мне печально от того, что наше население доверяет шарлатанам, а не официальной науке, которая несёт ответственность. Мы занимаемся вопросами сейсмического мониторинга, обеспечением сейсмической безопасности, хотя мне это определение не нравится. Мы не можем обеспечить сейсмобезопасность, не можем остановить землетрясение, мы не строим сейсмостойкие здания. Со своей стороны мы только можем оценить риск и снизить ущерб, но при условии комплексной работы с госорганами и населением", — делится своей точкой зрения Даулет Сарсенбаев.

Пропасть в 30 лет

Разобравшись, зачем нам сейсмология, необходимо ответить на другие вопросы: как обстоят дела с оснащением и что делается, чтобы сейсмобезопасность вышла на новый уровень? Для этого необходим небольшой экскурс в прошлое.

Институт сейсмологии был основан 1976 году Постановлением Правительства Казахской ССР и Постановлением Президиума Академии наук Казахской ССР. Тогда же началось развитие сети наблюдений, строительство сейсмостанций. Кроме того, запустили геомагнитные, гравиметрические, геодезические и другие виды наблюдений.

В 1979 году всю сеть наблюдений объединили в опытно-методическую партию в составе института сейсмологии. Она включала в себя научную часть (академики, профессора, учёные) и производственную (сейсмостанции и другие пункты наблюдений). В 1981 году опытно-методическая партия была реорганизована в опытно-методическую экспедицию института сейсмологии (СОМЭ). В 2013 году подразделение претерпело ещё одну реорганизацию и из госучреждения превратилось в ТОО "СОМЭ". И получилось так, что специалисты Института сейсмологии, то есть научная часть, работали отдельно, а сейсмостанции — сбор данных и прочее (то есть производственная часть) — отдельно.

Всё это привело к тому, что до 2022 года система находилась в состоянии глубокой стагнации. Из 63 сейсмостанций в стране семь было законсервировано, остальные работали с износом оборудования в 85 процентов, а передача данных происходила вручную: специалисты выезжали на объекты, собирали информацию на флешках и привозили её для обработки в Институт сейсмологии. Оперативности не было, о режиме онлайн тогда не шло и речи.

"Чтобы вы понимали, последняя сейсмостанция была открыта ещё в советское время и с тех пор новых станций не было. А какая-никакая модернизация оборудования последний раз проводилась в 2001 году. Сейчас каждую неделю выходит новый телефон, появляются новые технологии, ИИ внедряется повсеместно, за эти годы мир сильно изменился. Представьте, какая пропасть появилась в материально-техническом плане за 20 лет", — проводит аналогии Даулет Сарсенбаев.

Даулет Сарсенбаев, руководитель ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Даулет Сарсенбаев, руководитель ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

В декабре 2023 года производственную часть (ТОО "СОМЭ") и научную часть в виде института сейсмологии вновь объединили в одну организацию — Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований, передали в ведомство МЧС Казахстана, и начались пусть не глобальные, но всё же перемены.

"На дворе июль 2025-го. За последние два года мы обновили 95 процентов техническо-материального оснащения на сейсмостанциях Алматинской агломерации. Это было сделано при финансировании акимата города, в 2022-2023 годах он стал очень нас поддерживать. Благодаря этому в 2023 году мы модернизировали 16 сейсмостанций в Алматы и 10 на территории Алматинской области. В этом году работы в Алматинской агломерации продолжатся. Также нам помогло МЧС — они дали часть оборудования", — рассказывает Сарсенбаев.

Он отмечает, что подобные работы должны проводиться и в других регионах Казахстана, но пока с этим сложно:

"40 процентов страны в зоне сейсмичности от 6 до 9 баллов. Но по сей день в республике нет единого банка данных по сейсмо- и геодинамическому мониторингу. По сути, на сегодняшний день мы не знаем реальную ситуацию. Я уже встречался с акимами или их замами в семи областях: Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и других. Но здесь и сейчас получить деньги на сейсмический мониторинг и модернизацию сложно. Мы все понимаем, что это нужно, но есть определённые регламенты, процедуры, сроки подачи заявки, одобрения..."

Карта в ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Карта в ННЦСНИ. Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Несмотря на бюрократические проволочки, руководство ННЦСНИ решило не откладывать модернизацию в долгий ящик и пошло другим путём:

"Мы начали участвовать в международных проектах. Есть такая организация - Международный научно-технический центр, куда входит более 60 стран-участников. В рамках этого проекта за их средства мы модернизировали 10 сейсмостанций по республике и построили семь новых: в Кызылординской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях".

Также центр подписал меморандум по программе "Один пояс — один путь" с Институтом геофизики Китая, что включает строительство пяти комплексных сейсмостанций в Казахстане за счёт китайской стороны (в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Жетысу и в городе Текели). По словам руководителя центра, строительство началось в 2024 году и уже на стадии завершения.

"Благодаря этому за три с половиной года мы увеличили количество сейсмостанций с 63 до 98. Вроде бы есть результат, мы работаем, стараемся. Этого недостаточно, но мы идём, пусть маленькими шагами. 30 лет не делалось и этого", — говорит Сарсенбаев.

Для сравнения он приводит статистику других стран, которые также подвержены сейсмике:

- только в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая более 1800 сейсмостанций,

- в Сан-Франциско — более 200,

- в Японии 3,5 тысячи государственных сейсмостанций. А если учесть локальные и те, что по закону обязан устанавливать крупный и средний бизнес, получается свыше 10 тысяч сейсмостанций по стране.

Система раннего оповещения и кольцо вокруг Алматы

В 2022-2023 годах ДЧС Алматы по заказу акимата установил 28 станций раннего оповещения о землетрясениях. Они находятся в городе и на территории области. В 2025-м к работе по установке систем подключились и учёные ННЦСНИ.

"Наш институт провёл масштабные исследования, разработал научную методику: куда установить систему, учитывая геологию, геофизику, особенности района, с какой скоростью там проходит сейсмоволна. И передал эту методику в МЧС. В этом году мы ведём установку 30 станций раннего оповещения, в следующем установим ещё 40 станций. Со временем их количество будет увеличено до 200", — говорит о планах Даулет Сарсенбаев.

Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

По его словам, новые установки раннего оповещения закроют имеющиеся на сегодня "слепые зоны":

"Мы условно закольцуем город в систему и так её настроим, чтобы она срабатывала только при сильных толчках — магнитудой от пяти. Мы понимаем, что всем не угодишь и люди будут возмущаться: вот была магнитуда три, вы не оповестили. Но в год по 15-18 тысяч сейсмотолчков фиксируем по Алматинской агломерации, 700-800 сеймособытий мы фиксируем в Алматы, из которых больше 200 толчков магнитудой 2-3. Мы не можем постоянно включать опасность. Люди будут получать оповещение только тогда, когда толчки будут представлять реальную угрозу".

Помощь ИИ и новые возможности

В настоящее время в научном центре открылся отдел по цифровизации. Пока он занимается сканированием архива, включая ленты с сейсмограммами. Это огромная работа, которую в мире мало кто делал, говорит нам Андрей Нагин, заместитель руководителя по цифровизации ННЦСНИ:

"Пока сложно сказать, сколько времени это займёт. Казахстан обладает уникальными архивами сейсмомониторинга, собранными за 100 лет, это свыше 1,5 миллиона объектов, а мы даже не знаем, сколько снимков в каждом объекте".

В будущем эти данные планируют подвязать к нейросети, которая будет их анализировать и выдавать прогноз.

"У нас есть некий алгоритм, который может проанализировать данные и выдать так называемый балл угрозы. Мы придумали, как его просчитать. До активного развития нейросетей было сложно прикрутить искусственный интеллект к обработке огромного количества данных, а сейчас появилась возможность обработки на других уровнях, других мощностях. Любая наука пытается эту возможность использовать, так как это даёт резкий скачок в понимании. Есть процессы, которые невозможно проанализировать умом, ведь они длятся годами, и человек физически не в состоянии засунуть их все в свою голову. Может быть так, что для человека в этих данных ничего нет, а нейросеть найдёт", — предполагает эксперт.

Андрей Нагин отмечает, что упомянутая программа оценки угроз создавалась для другой страны, подверженной частым землетрясениям, и уже успешно обучается:

"Эта модель также крутится на экономических прогнозах и более сложных прогнозах криптовалюты, и она показывает невероятные результаты. Для неё неважно, какое событие оценивать: это набор фактов и паттернов. Сейчас задача запустить её и начать обучать. Чем раньше мы это сделаем, тем быстрее получим результат. Возможно, однажды она скажет: "Весь город на улицу". Даже если ничего не случится — это гораздо лучше, чем прощёлкать".

Зам по цифровизации отмечает: Казахстану эту разработку готовы отдать без коммерческого интереса, необходимы лишь деньги на оборудование и высококлассных айтишников, которые пропишут коды, обучат и протестируют программу. И вот в этом заключается основная проблема — финансирования до сих пор нет. Система государственных закупок пока не позволяет начать разработку столь неординарной и крупной системы.

"Пока на проект не было выделено ни копейки. Нечто похожее было в Китае (проблемы с финансированием — прим. редакции), но когда у них случилось серьёзное землетрясение и погибло 380 тысяч человек (нам не удалось подтвердить информацию об этом количестве погибших — прим. редакции), они поменяли всю структуру. Их сейсмоинституты перестали подчиняться министерствам, а стали финансироваться напрямую правительством. Они убрали все прослойки, и развитие у них пошло семимильными шагами. В нашем случае цена вопроса - в районе 300-400 миллионов долларов. Это дорого, но жизни людей дороже. Экономический эффект от этой программы сложно сейчас оценить. Но если однажды система предупредит о толчках и мы, допустим, спасём население целого Алматы, то вопрос затрат уже не будет иметь значения", — считает Андрей Нагин.

Пока проект по внедрению нейросети в сейсмологию находится в подвешенном состоянии, руководство ННЦСНИ решает более приземлённые, быстрее решаемые задачи по сейсмобезопасности.

"В Кыргызстане, Китае, Узбекистане, России периодически происходят землетрясения, волны которых доходят до нас. В прошлом году мы предложили нашим соседям создать международную прогнозную комиссию, а также международный казахско-китайский сейсмологический центр. С кыргызскими, узбекскими и китайскими коллегами мы уже подписали меморандум, осталось только реализовать. На своём уровне мы уже видим 17 сейсмостанций в Кыргызстане, четыре станции в Узбекистане, видим станции в Азербайджане", — рассказывает Даулет Сарсенбаев.

Кадры, зарплаты и новые матрасы

В июле 2024 года на портале Тengrinews.kz выходил материал с открытой жалобой от сейсмологов Алматы. Тогда сотрудники научного центра рассказали, что из-за отсутствия денег почти весь штат отправили в отпуск без содержания, оставив в каждой лаборатории по одному человеку. Зарплата учёных, которые продолжили работать, составляла 85 тысяч тенге.

Они тогда недоумевали, почему сейсмология финансируется как проектная деятельность.

"Есть проект — есть деньги, нет проекта — нет денег! Непонятно, неужели нельзя такую несомненно важную отрасль для сейсмоопасного региона финансировать на постоянной основе?" — написали они в жалобе.

К 2025 году, уверяет директор научного центра, ситуация выровнялась. Оклады производственным сотрудникам удалось поднять почти до 300 тысяч за вахту в 15 дней, а учёным — до 430 тысяч тенге в месяц.

Сделать это удалось, как он отметил, за счёт государственных проектов:

"Статус нашей организации — ТОО со стопроцентным госучастием. Благодаря проектам мы зарабатываем, платим налоговые отчисления, плюс мы экономим и реинвестируем в нашу же организацию. До 2022 года максимальная сумма госпроектов по сейсмомониторингу не превышала 500 миллионов тенге в год. На эти деньги мы обслуживали сейсмостанции, выплачивали зарплаты трёмстам сотрудникам, пытались что-то модернизировать. Сейчас нам удалось увеличить суму госзаказа в два раза, благодаря чему мы смогли поднять зарплаты и начать модернизацию. Вот представьте, в последний раз матрасы для вахтовиков закупались лишь в 2002 году. Мы недавно закупили 165 новых матрасов. Да, это не те вещи, которыми нужно хвалиться, но сейчас сейсмологи начали ощущать изменения на себе".

Даулет Сарсенбаев не отрицает, что задержки с зарплатами случались даже в прошлом году, но уверяет: сейчас всё по-другому:

"Раньше учёные должны были разработать программу, дождаться, когда объявят конкурс, а у них сроки, бывает, сдвигаются и финансирование может начаться не с января, а с июля. Если мы выигрывали конкурс, проходили все этапы отбора, получали положительное заключение от национального научного совета, только тогда мы получали деньги. А весь этот период люди работали "в долг", без зарплат, на энтузиазме. В прошлом году нам удалось добиться того, чтобы наш научный центр вошёл в шорт-лист организаций прямого финансирования. То есть на постоянной основе со стороны правительства будут выделяться определённые средства для того, чтобы организация существовала и сотрудники получали свои зарплаты, несмотря на конкурсы, гранты и проекты".

На сейсмологов надейся, а сам не плошай

Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Фото: © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

В завершение беседы Даулет Сарсенбаев отмечает, что в последние годы на сейсмологию наконец-то обратили внимание. Наука в этой области развивается, оборудование обновляется, а учёные ищут новые пути и возможности в прогнозировании. Однако, отмечает он, чтобы сейсмобезопасность страны была максимально эффективна, необходимо действовать сообща.

"Мы должны понимать, что тряхануть может в любой момент, мы живём на такой территории и от этого никуда не денемся. Мы можем только адаптироваться. Один Национальный научный центр сейсмологии и прогнозирования с этой задачей не справится, одно министерство с этой задачей не справится, только в комплексной работе и при осознанности населения мы сможем в случае землетрясения избежать многочисленных жертв. У нас имеются все риски по стране, кроме цунами. Люди должны быть готовы морально, психологически и знать на уровне автоматизма, как себя вести в той или иной ситуации", — призывает сейсмолог.

Ранее на Tengrinews.kz вышло интервью с бывшим директором Института сейсмологии, академиком, доктором наук, автором учебников Танатканом Абакановым. Он поделился своим видением на многие вопросы сейсмонауки, в том числе на финансирование и предсказание землетрясений. Видеоверсию этого интервью можно посмотреть здесь.